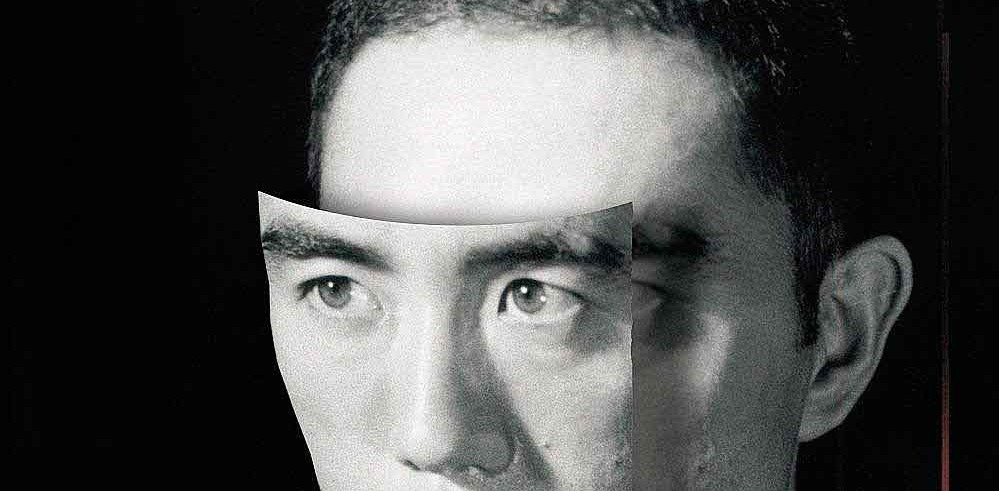

Era un niño que hería y se hería, que iba por la vida con la sensación de que podría morir en cualquier momento y por cualquier circunstancia adherida a la piel. Un niño que dudaba, que dudó siempre. Que padecía y vivía entre aquel padecer y unas pocas ilusiones, y que solía extasiarse con el dolor. El dolor de San Sebastián, por ejemplo. El dolor de ver en un libro de pinturas de Guido Reni su retrato y su cuerpo atravesado por decenas de flechas, que eran flechas, y eran salvación a la vez, y eran martirio de un mártir, y eran él, Yukio Mishima. Era un niño que se debía a sí mismo cumplir con la tarea de romper con los estereotipos, y rompiendo, ser consciente de que definitivamente no era un niño como los otros. “Estudié minuciosamente un gran número de novelas –diría muy luego–, con el fin de averiguar cómo veían la vida los chicos de mi edad, y qué era lo que se decían a sí mismos”. Le gustaba la sangre. Le gustaban los músculos. Le gustaban los hombres, el perfil de los hombres, el sudor sagrado de alguno de sus compañeros de escuela, como Omi, a quien nombró, describió y amó en su primera novela, “Confesiones de una máscara”. Y al mismo tiempo, se obligaba a que le gustaran las mujeres. Quería enamorarse con la razón, ponerse una máscara, sí, una máscara de por vida que le permitiera convivir con la gente, con sus coterráneos, con sus amigos y su familia. Una máscara para ser como ellos, como todos ellos, y no ser visto como el diferente, y más que eso, no sentirse él como el diferente. Enamorarse de Sukono, o de cualquier otra mujer, era la máscara. Ver a los hombres, desearlos como los deseaba, soñar con ellos en sueños eróticos que mezclaba con el dolor de San Sebastián, era su realidad. Mishima lo sabía, aunque jugara a no saberlo. Lo sabía, lo sentía, aunque después se casara y tuviera dos hijos.

Mishima era un niño incierto, y luego fue un adolescente incierto, y más tarde, un hombre incierto. Escribió para responderse, para hallarse, para dejar de ir con una máscara.

Lo supo mientras escribía su primera novela, a los 24 años, y luego, cuando escribió “El rumor del oleaje”. Lo dijo una y mil veces, muy a pesar de que al decirlo, o al escribirlo, intentara suavizar las cosas. “Cuando un muchacho de catorce o quince años descubre que es más dado a la introspección y a la conciencia de sí mismo que la mayoría de chicos de su misma edad, incurre, fácilmente en el error de creer que ello se debe a que ha alcanzado una madurez superior a la de sus compañeros. Ciertamente cometí ese error. En realidad, aquella tendencia a la introspección se debía, en mi caso, a que yo tenía mayor necesidad que los demás de comprenderme a mí mismo. Ellos podían comportarse de acuerdo con su natural manera de ser, en tanto que yo debía interpretar un papel, lo cual exigía notable comprensión y estudio de mí mismo. En consecuencia, no se debía a madurez, sino a mi sensación de incertidumbre, de incomodidad, que era la que me obligaba a tener pleno conocimiento de mí”. La conciencia de sí mismo, la constante búsqueda de respuestas, y las respuestas, lo fueron llevando a la aberración, dijo y escribió. Desde la aberración, que fue, que era ante todo imaginada, soñada, ideada, saltó hacia la incertidumbre. Mishima era un niño incierto, y luego fue un adolescente incierto, y más tarde, un hombre incierto. Por eso, en parte, escribió. Escribió para responderse, para hallarse, para dejar de ir con una máscara. Escribió, también, para dejar su testimonio y dejar sentadas sus posiciones para la inmortalidad. Que abogaba por la figura sagrada, divina, de los emperadores, derrumbada y humillada con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Que había terminado por detestar el romanticismo, de tanto ser romántico tal vez, para afiliarse en las ambiguas premisas del clasicismo. Que se había ahogado en las aguas del idealismo, que había sobrevivido una y tantas veces gracias al erotismo, que como eximio cultor de la cultura oriental, basaba su vida en el amor, que era erotismo y era muerte. “Mentiría si dijera que la derrota (de los japoneses en la II Guerra Mundial) no me estremeció –diría poco antes de morir–, o que no recibí la posguerra con un sentimiento de liberación. También yo sentí en determinado momento que estaba totalmente perdido. Llegué a odiar el Romanticismo. Un odio que me acercó al clasicismo. Fue cuando escribí ´El rumor del oleaje´. Sin embargo, por mucho que sufriera, no conseguí negarme completamente a mí mismo. Además, no tenía interés alguno por eso que llaman política. Como estaba ciego a asuntos políticos, no entendía las corrientes políticas de la posguerra. Si me ponía a articular puntos de vista políticos, me hacía tal lío que me daba de verdad vergüenza. Así pues, y a modo de escapatoria, tomé la decisión de encarnar el papel de intérprete de la supremacía del arte”. Fue creador e intérprete. Actor y personaje. Espectador y protagonista.

Desde el arte, embriagado por el San Sebastián que lo sedujo en la niñez, decidió ser San Sebastián, y para ello cultivó su cuerpo, practicó las artes marciales y se alimentó con absoluta disciplina.

Vivió su vida como en una novela. Tomó del arte y se mimetizó en él, y desde el arte decidió cambiar su nombre real, Kimitake Hiraoka, por Yukio Mishima, un día que iba pasando en tren por la ciudad de Mishima, en la ladera del monte Fuji. Desde el arte, embriagado por el San Sebastián que lo sedujo en la niñez, decidió ser San Sebastián, y para ello cultivó su cuerpo, practicó las artes marciales y se alimentó con absoluta disciplina. Desde el arte, se libró de ir como soldado al ejército japonés pues se inventó que tenía tuberculosis, una enfermedad de escritores, de artistas, de gente que pensaba y dudaba, como él. Desde el arte, se obsesionó con el suicidio, sobre todo a partir de los años 60, cuando se matriculó en la Sociedad del escudo (Tatenokai), un ejército de milicianos privados que iban más allá de la disciplina y del ejercicio diario y milimétrico, y que el 25 de noviembre del 70 intentó dar un golpe de estado con Mishima a la cabeza para retornar a los tiempos de los emperadores. Hubo disparos, rehenes. Mishima quedó en la mitad de la nada, vencido. Angustiado, deprimido, más por el honor que podía perder que por la derrota en sí, por el pasado que jamás volvería, decidió retornar a sus viejos e inalterables códigos, el código ético de los samuráis (bushido), y con un cuchillo se abrió el abdomen de izquierda a derecha y le pidió a un compañero que lo decapitara después. Días antes, en una de sus últimas entrevistas, había dicho “Ya verán lo que haré, ya lo verán”. Hasta en su muerte fue fiel a sus principios. Hasta en la muerte, con la muerte, dejó regada su historia de “la mirada original”, como había escrito en su primer libro, que era la primera mirada, la que lo llevó a todos y a cada uno de sus pasos posteriores. Al amor como lo sintió cuando vio el perfil de su amigo Omi, al cuerpo, al suplicio, al martirio, a las letras, al cuadro de San Sebastián, a la nobleza de las cosas perdidas, a escribir para entenderse, y a entenderse para actuar.